第9話 素晴らしい先生達・高校時代

2019.12.01

「好きなだけ持っていっていいですよ。食べきれなくて持って帰ってきてもいいです。」

この言葉に、私は高校生になったという実感で震えた。

これは入学のすぐ後、鎌倉への課外授業があり、その説明会の場であった。一人の生徒が「持ってゆくお菓子はいくら買ったらいいですか?」という質問に対しての先生の答えだった。

今どきの高校生はこんなことは聞かないであろう。しかし、私たちの小学、中学校時代は、遠足などに持っていくお菓子の金額は決められていたから。

「あなたの判断に任せます。もうあなたたちは判断力を持っているでしょう。」

この言葉はそう言っていた。「ああ、やっと一人の人間としてみてくれる。おとな扱いをしてくれる」と、大げさだが開放感に包まれた。そんな思いで始まった高校生活。霧が晴れた思いで、私は大いに楽しんだ。

選択科目を自分の意思で選ぶことも、何か特別に感じ、学ぶことの自由を感じた。

第一に先生達が皆、素晴らしかった。

教えることに関してプライドを持っていらした。それだけでなく人間的にもプロの先生たちであった。その授業のやり方はそれぞれ個性的で魅力があった。特に日本史の先生はその流れるような講義を聞いているだけで惚れ惚れとした。先生はノートもみず、知識は全て頭の中にあって、日本史を一つの絵巻物のように、魅力的に生徒に語りかけた。

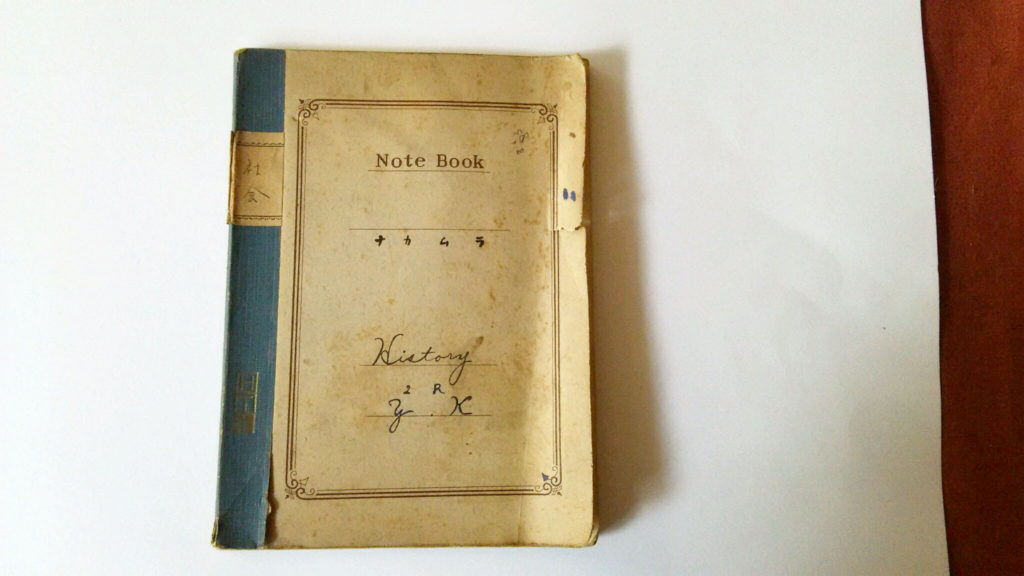

当時のノート。

私は数学が全く苦手だったが、幾何の先生の教え方にすっかり魅惑され、満点を取ろうと頑張った。英語は全く勉強しないで常に落第点スレスレであったが、教科書が素晴らしかった。素晴らしい英詩がいくつも載っていた。英文法はからっきし覚える気が無かったが、姉が英文科にいたので一緒に訳してくれて、自分なりに英詩を日本語に作り直したりして楽しんだ。その教科書に載っていたロングフェロウの詩 A Salm of Life は私の人生の指針となった。

さらに素晴らしかったのは、校風は全く開放的で、生徒の自主的な考えを尊重してくれた。ガリ勉的な傾向はなく、よく遊びよく学び 生徒会活動も活発で、歴代の生徒会の会長はストレートで東大入学というジンクスがあった。

高校時代の親友と。

高校生は大学の図書館を利用できた。私が高校2年までは古い図書館であった。戦後の粗末な設備そのままで机も椅子も木製で、歴史を感じさせ大学生が静かに勉強していた。その暖かい空気の中ピーンと張り詰めた緊張感が好きだった。その後新設された図書館は規模も施設も何もかも素晴らしく入り浸った。素晴らしい美術書の数々、ルオー、ダリ、デ・キリコなどの画集を貪るように、毎日通ってながめた。

そして私の目標も決まった。

一生続けられるものとして選んだのは、デザインの仕事に就きたいと言うものであった。この決断は、自分自身の欠点をよく考えた末であった。絵を描くことは好きであったが、偉大な画家を見て、自分にはとてもそのような才能も、情熱もないと悟った。デザインなら努力次第でできるのではという判断だった。そしてそのためには芸大受験という目標を定めた。

この目標が結果的に私を長い間苦しめることになるとは神のみぞ知るということとなった。